日本の武道において、段位制度は、修行者の技術的進歩、技能、そして理解の深さを示す指標として機能しています。20世紀初頭に生まれた近代武道のひとつである合気道もまた、技術の熟練度だけでなく、個人の成長や哲学的洞察(人間形成)を重視する段位制度を採用しています。合気道における段位制度の意義を理解するには、その起源と、他の伝統武道との比較を知ることが不可欠です。

歴史的背景:免許から段位へ

目録免許制度

近代的な段位制度が生まれる以前、日本の伝統武道(古流)では目録・免許制度が用いられていました。これは、修行者の習熟度を示すために、伝書や免許を授与する制度です。流派によって内容は異なりますが、一般的には入門から各種免許を経て、最終的に「免許皆伝」で技の完全習得が認められる仕組みでした。

この制度では、上達は技の理解と体現に基づいて評価され、多くの場合、何年にもわたる献身的な修行が求められました。標準化されたカリキュラムや、試験による広範な普及を目的としたものではなく、師匠が限られた弟子に対して個別に技を伝授する形式が一般的でした。

段位制度の誕生

現代的な級・段位制度は、柔道の創始者である嘉納治五郎が1883年に導入しました。彼は、より体系的で、学習意欲を高める仕組みを目指し、無段者(級位保持者)と有段者(段位保持者)を区別しました。当初は段位を示す視覚的なシンボルは存在せず、1886年に嘉納が黒帯を導入したことで現在のスタイルが始まったとされています。

段位制度自体は、囲碁の段位システムに影響を受けたといわれます。囲碁ではすでに17世紀から、棋力を段で示す方法が存在していました。この体系は後に、空手や合気道といった他の武道にも広まり、日本国内では水泳教室など子どものスポーツ活動にも応用されています。

今日では、級位は通常5級(あるいはそれ以下)から1級まで、段位は1段から5段、9段、10段と体系や分野によって進級していきます。

合気道における段位制度の導入

合気道の創始者、植芝盛平は、1940年頃、自身の武道に段位制度を取り入れました。初期の合気道では、柔道のような公式の審査手続きはなく、植芝本人が弟子の成長を個別に見極めて昇段を認めることが一般的でした。昇段の発表は、日本の伝統行事「鏡開き」の際に行われることもありました。

合気道の普及とともに財団法人合気会が設立され、標準化された段位認定制度が整えられました。これにより、他の現代武道と歩調を合わせた形で、体系的な審査プロセスが確立されました。

なお、現在存命の合気道最高段位保持者は、多田宏師範(九段)です。

合気道における段位制度の仕組み

合気道では、段位制度は大きく「級位」と「段位」の二段階に分かれています。

級位

級位は、黒帯(段位)を取得する前の修行段階を表します。通常、5級から1級まで降順に設定され、入門者は最初に5級の昇級試験を受けるのが一般的です。

級位昇級には、以下の要素が重視されます。

- 技術の熟達:各級に応じた基本技の習得と実演

- 原則の理解:構え、間合い、タイミングなどの基本概念の理解

- 受身の技能:安全に倒れ、転がる受身の能力

- 継続的な修行:定期的な出席と地道な努力

多くの道場では、級位ごとに色帯を使用しますが、横浜合気道場のように、段位取得までは白帯を維持する方針の道場もあります。

段位

段位は、初段から始まり、通常は10段まで昇段可能です。ただし高段位(特に6段以上)は非常に稀で、名誉的な意味合いも含まれます。

段位は、到達点ではなく、修行の新たなスタート地点と捉えられています。

段位取得に求められる要素:

- 基本の確立:基礎技と原則の確かな習得

- 指導力:初心者や後輩への指導能力

- 哲学的理解:合気道の精神性と、その実生活での応用への洞察

- 地域社会への貢献:道場の模範となり、積極的に活動に関わること

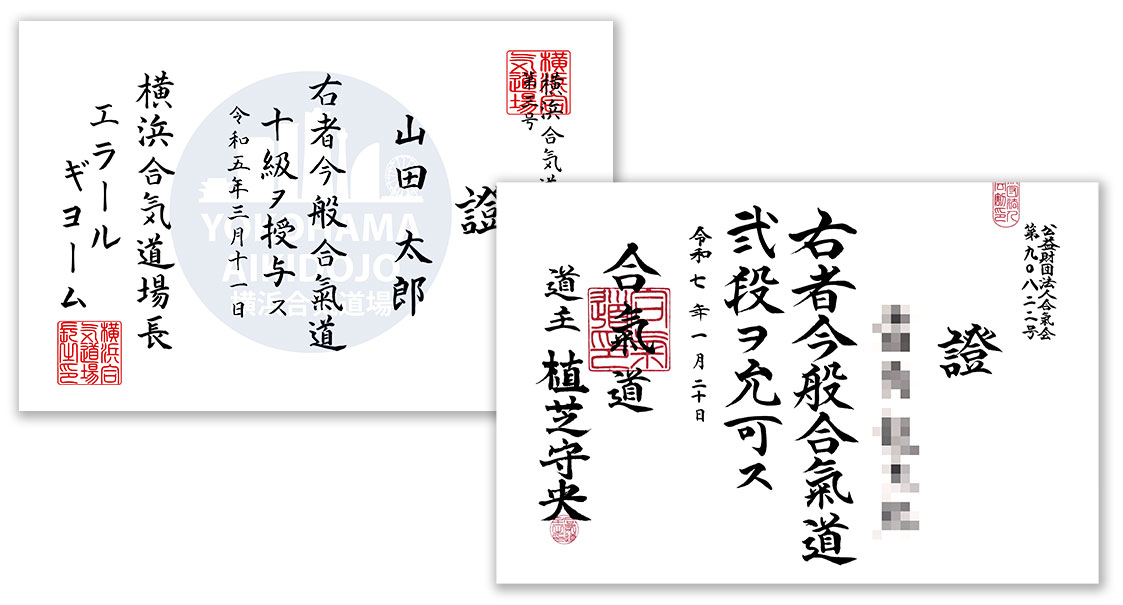

横浜合気道場における審査基準

横浜合気道場では、すべての段位は標準化された審査によって認定されます。受験資格には、規定回数以上の受講および段位間での一定期間の経過が必要です。

重要:これらは絶対的な最小基準であり、実際には、各段階に求められるすべての期待を満たすために、昇級の間により長い期間が必要となる場合が多いことに留意してください。 受験資格を満たした学生は、試験申請フォームに記入することができますが、受験の可否は、横浜合気道場長が指導チームと協議の上で決定します。 これらの条件および決定については、交渉の余地はありません。

受験希望者は、申請書を提出し、道場長と教育チームによる協議のうえ、受験の可否が決定されます。この判断は最終的なものです。

審査では、技術力だけでなく、次の点も評価対象となります。

- 技の遂行:正確さ、滑らかさ、状況適応力、安全管理

- 姿勢と精神性:謙虚さ、敬意、忍耐力

- 道場への貢献:後輩の支援、行事への積極参加、リーダーシップ

重要:横浜合気道場では、稽古中における先輩(先達)の役割に関して特別な期待を抱いています。口頭での指導は、道場の指導者(指導員および副指導員)の独占的な権限です。他の会員は皆、後輩への支援が求められますが、それは口頭や身体的な指示によるものではなく、柔らかく忍耐強い受け身を通じて行われるべきです。これにより、後輩が技を試し、最後まで100%実行する時間を確保し、身体的な修正や言葉によるフィードバックを行わないことが求められます。ただし、自分自身や他者に差し迫った危険がある場合はこの限りではありません。

袴着用について

袴の歴史と使用方法については、別記事で詳しく説明しています。

合気道では、一定の級位以上になると「はかま」の着用が認められます。横浜合気道場では、通常、女性は3級以上、男性は1級以上での着用が基本です。ただし、道場長の裁量により例外が認められることもあります。

重要:袴の着用は、受身技術の高い修行者であることを前提としており、受身が未熟な段階では、誤った印象を避けるため、特別稽古や外部セミナーでは道着のみの着用が推奨されます。